技能実習制度は、正しい知識と適切なサポートがあれば、企業の持続的な成長を支える強力な一手となり得ます。

本記事では、技能実習制度の活用がもたらすメリットを中心に、現場で起こりがちな問題、そして法律まわりのポイントなどを解説します。技能実習生の受け入れを検討されている企業様はぜひ、お読みください。

- 技能実習生受け入れ企業によくある「リアルなお悩み」

- 技能実習制度の実態と現状

- 技能実習生の受け入れ数は増加中

- 法改正で受け入れ職種拡大

- 新制度「育成就労制度」へ移行予定

- 技能実習生受け入れのメリット5選

- メリット1:国際社会に大きく貢献

- メリット2:人材教育のノウハウを蓄積

- メリット3:新たな挑戦で職場が活性化

- メリット4:外国人材のマネジメントから海外事業へ

- メリット5:技能を習得した実習生が現場の戦力に

- 技能実習生受け入れの課題4選

- 課題1:賃金トラブルの可能性

- 課題2:技能実習生の失踪

- 課題3:技能実習中断の可能性

- 課題4:実習生に関する業務が増加

- 技能実習生受け入れにおける4つのポイント

- ①技能実習生は労働力・人手不足を補填する存在ではない

- ②受け入れには人数制限がある

- ③技能実習は1期生の教育が大事

- ④新制度「育成就労制度」への対応が必要

- 起こりがちな問題を未然に防ぐには?

- 積極的なコミュニケーション

- 平等な労働条件

- 監理団体からサポートを受ける

- 協同組合APICOが技能実習生受け入れ企業をサポートします

- まとめ

- 技能実習生受け入れのメリット・デメリットに関するQ&A

30秒でわかる!このコラム記事のポイント

- 技能実習生受け入れの5つの主要なメリット

- 企業のCSR活動にも繋がる国際社会への貢献

- 社内の教育体制を強化する人材教育ノウハウの蓄積

- 若く意欲的な人材がもたらす職場の活性化

- 将来的な海外事業展開への足掛かり

- 計画的な採用による安定した人材確保

- 失踪や賃金トラブル等の根本原因と、こうした問題が起こりにくい受け入れ方

- 2027年に施行予定の新制度「育成就労制度」の概要

なお、この記事では技能実習生受け入れのメリットを軸に、実践的な内容に焦点を当てて解説しています。技能実習制度の基本的な内容については、こちらの記事をご確認ください。

【受け入れ検討企業様必見】技能実習生とは?制度や仕組みをわかりやすく解説

技能実習生受け入れ企業によくある「リアルなお悩み」

技能実習生の受け入れには多くのメリットがある一方で、実際に受け入れてみると、さまざまな不安・悩みも出てきます。受け入れを経験した企業様から、以下のようなリアルな声がよく聞かれます。

- 「技能実習生を受け入れたが、既存の日本人社員が抵抗を感じているように見える」

- 「言葉の壁が原因で業務上の指示が正確に伝わらなかったり、社員との間に軋轢が生まれたりしていないか心配」

- 「技能実習生の勤務態度の悪化や失踪といった話を聞くと、他人ごとに思えない」

- 「業務時間外にゴミの出し方や買い物といった身の回りの世話までしなければならず、社員の負担が増えすぎている」

これらの悩みは、技能実習生を受け入れる多くの企業が直面するお悩みです。しかしどれも、一つひとつ原因を理解し、適切な対策を講じることで解決の糸口が見つかります。

本記事では、こうしたお悩みを踏まえつつ、技能実習生受け入れのメリットや課題を掘り下げます。

技能実習制度の実態と現状

本格的な解説に入る前に、まずは技能実習制度を取り巻く「今」を正しく理解することが重要です。統計データや法改正の動向から、制度の現状と将来の方向性を把握しましょう。

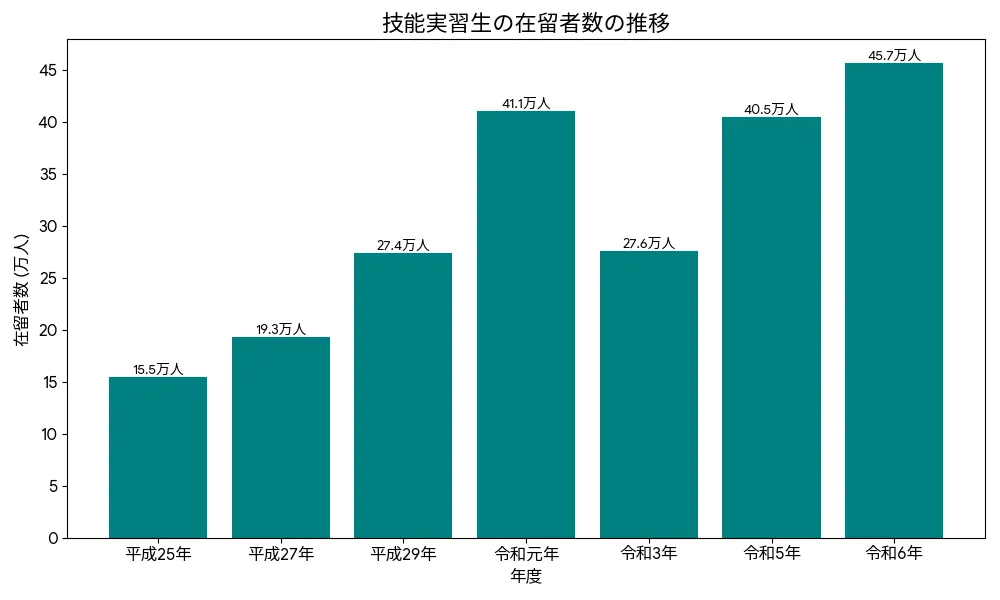

技能実習生の受け入れ数は増加中

日本の労働市場において、技能実習生の存在感は年々増しています。法務省の発表によると、平成25年(2013年)には約15.5万人だった在留技能実習生数は、令和6年(2024年)末時点で45万6,595人に達しており、この約10年でおよそ3倍に増加しました。

新型コロナウイルスの影響で一時的に受け入れが停滞した時期もありましたが、水際対策の緩和以降は急速に回復し、現在ではコロナ禍以前を上回る数の実習生が日本で活躍しています。こうしたデータは日本で学びたいという実習生と、それを受け入れる企業が増え続け、日本の技術がグローバルに伝わっていることのあらわれでしょう。

法改正で受け入れ職種拡大

技能実習制度は、社会のニーズに合わせた法改正がたびたび行われ、対象となる職種が拡充されてきました。特に大きな変化として、平成28年(2016年)の技能実習法改正で、新たに「介護職」が対象職種に追加されたことが挙げられます。これにより、日本の優れた介護技術が実習生を通して海外へ伝わるとともに、それを学びたいという新たな実習生の来日・実習が実現しました。

現在、技能実習制度は91職種168作業(令和7年3月時点)を対象としており、介護職のほか建設、食品製造、機械・金属、繊維・衣服など、非常に幅広い分野で受け入れが可能です。今後も日本の産業構造の変化に合わせて、対象職種はさらに見直されていくことが予想されます。

新制度「育成就労制度」へ移行予定

技能実習制度は今、歴史的な転換点を迎えています。令和6年(2024年)6月、現行の技能実習法を改正し、新たな在留資格「育成就労」を創設する法律が公布されました。この新制度は、公布から3年以内に施行される予定で、2027年頃の開始が見込まれています。

新制度の最大の特徴は、その目的の変更にあります。

- 現行の技能実習制度: 開発途上国への技能移転による「国際貢献」が目的。

- 新制度(育成就労制度): 日本国内の人手不足分野における「人材の育成と確保」が目的。

この変更は、日本政府が公式に、海外人材を国内の労働力を支える重要な存在として位置づけたことを意味します。育成就労制度では、原則3年間で「特定技能1号(特定産業分野の知識または経験、技能が必要な業務に就く外国人向け在留資格)」水準までの人材育成を目指すとともに、一定要件下で本人意向による転籍(転職)が認められるなど、労働者としての権利保護も強化されます。

なお、施行日前にすでに来日している技能実習生や、施行日前に技能実習計画の申請が受理された場合は、経過措置として旧制度のまま実習を継続することが可能です。制度の詳細は今後、省令などで具体化されます。受け入れ企業は、この大きな変化に対応していく必要があります。

技能実習生受け入れのメリット5選

受け入れへのハードルを乗り越えて、海外から技能実習生を受け入れる企業が増えているのには、やはり理由があります。

受け入れへのハードルを乗り越えて、海外から技能実習生を受け入れる企業が増えているのには、やはり理由があります。

この章では、技能実習生の受け入れで、企業が得られるメリットを5つに分けて詳しく解説します。

メリット1:国際社会に大きく貢献

技能実習制度の根幹にあるのは、「人づくり」を通じた国際貢献という理念です。厚生労働省では、制度の目的を次のように位置付けています。

「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的としております。」

つまり、技能実習生の受け入れは単なる雇用活動ではなく、意欲的な海外の若者に日本の優れた技術を伝え、母国の未来を担う人材を育成するという、政府が推進する国際協力事業への参加を意味します。

また、企業のCSR(企業の社会的責任)活動として、採用やPRなどの場面で前面に押し出せる取り組みです。

「国際社会の一員としての責務を果たしている」という企業イメージの向上だけでなく、従業員の誇りにもなりうるでしょう。

メリット2:人材教育のノウハウを蓄積

技能実習生の中には、就労経験が浅い若者も少なくありません。文化や言語が異なる彼らに、一から技術や業務プロセスを教えることは、決して簡単なことではないでしょう。しかし、この「教える」というプロセスこそが、企業にとって大きな財産となります。

実習生を指導する過程で、日本人社員は自身の業務を言語化・体系化する必要に迫られます。これにより、教わる側にとって「分かりにくい部分」が明確になり、指導者のスキルアップに繋がります。

試行錯誤を通じて蓄積された指導のノウハウは、分かりやすい業務マニュアルやOJT(オンザ・ジョブ・トレーニング:職場内訓練)プログラムとしてデータ化できます。一度こうした仕組みを構築すれば今後、技能実習生だけでなく日本人社員の教育にも応用可能です。

特に、これまで若手社員をOJTで育成する機会が少なかった中小企業にとっては、社内に「人を育てる文化」を醸成し、組織全体の教育レベルを底上げする絶好の機会になります。

メリット3:新たな挑戦で職場が活性化

異動・転勤で社内の配置換えをしても、職場の空気が停滞しがちになるという悩みは、規模の小さな企業や団体でよく聞かれます。

そこに日本で技術を学びたいという強い意欲を持った10代、20代の若者が加わることは職場に新たな風を吹き込み、組織全体を活性化させる起爆剤になり得ます。

実習生のひたむきに仕事に取り組む姿勢や、貪欲に知識を吸収しようとする姿は、日本人社員にとって大きな刺激になります。「自分たちも負けていられない」「もっと分かりやすく教えなければ」といった前向きな意識改革を促す例は、枚挙にいとまがありません。

また、異なる文化背景を持つ実習生と日常的に接することで、多様な価値観に触れる機会が生まれます。最初は戸惑うこともあるかもしれませんがコミュニケーションを重ね、良好な関係を築くことができれば、社内での文化交流も活発になります。

そうした雰囲気の職場では、固定観念にとらわれない新しい発想やアイデアが生まれやすくなるでしょう。技能実習生の受け入れは、組織のダイバーシティを推進し、変化に強い企業風土を育むための新たな挑戦です。

メリット4:外国人材のマネジメントから海外事業へ

グローバル化が進む現代において、多くの企業が海外展開を視野に入れています。しかし、言語や文化の壁、現地での人材確保やマネジメントなど、そのハードルは決して低くありません。技能実習生の受け入れは海外展開に向けた、実践的ながら低リスクな第一歩と考えることもできます。

技能実習生の受け入れ・育成を経験することは社内で、外国人材のマネジメントに関する基礎的なノウハウを蓄積することにもつながります。生活習慣や価値観の違いを乗り越え、彼らのモチベーションを維持しながら成果を出させるという経験は将来、海外で現地スタッフを雇用し、マネジメントする際に活かせるでしょう。

さらに、3年間の実習を終えて良好な関係のまま帰国した実習生は、母国における強力な人的ネットワークとなります。元実習生の多くは親日的で、日本の企業文化を深く理解しています。

将来、その国へ事業進出する際、彼ら彼女らを現地法人の幹部候補や、日本と現地の橋渡し役となるキーパーソンとして再雇用することも視野に入ります。実際に、元技能実習生が母国で起業し、かつての技能実習先企業と取引関係を結ぶといった成功事例も生まれています。

メリット5:技能を習得した実習生が現場の戦力に

開発途上国には、日本で働きたいと願う意欲的な若者が数多く存在し、その応募者数は国内の求人市場を上回る勢いです。海外の優秀な若者を技能実習生として迎え、ある程度の技能を習得したあとは実習のかたわら、戦力として活躍してくれることでしょう。

また、一度受け入れを経験し、社内に教育体制や生活サポートの仕組みが整えば、2年目以降の受け入れはスムーズになります。

現行制度の目的はあくまで国際貢献ですが、「人材の確保」を明確な目的の一つに掲げる新制度「育成就労制度」への移行が決定していることからも、このメリットは今後さらに重要性を増していくでしょう。

技能実習生受け入れの課題4選

こうしたメリットがある一方で、技能実習生の受け入れには無視できない課題も存在します。これらを事前に正しく理解しておくことで、リスクを最小限にできます。

こうしたメリットがある一方で、技能実習生の受け入れには無視できない課題も存在します。これらを事前に正しく理解しておくことで、リスクを最小限にできます。

課題1:賃金トラブルの可能性

深刻な問題に繋がりやすいのは、賃金に関するトラブルです。技能実習生は、日本の労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令によって、日本人労働者と全く同じように保護されています。都道府県ごとに定められた最低賃金以上で雇用する必要があります。

さらに重要なのが「同一労働同一賃金」の原則です。同じ業務に従事する日本人社員がいる場合、その社員と同等額以上の給与を支払う義務があります。

課題2:技能実習生の失踪

報道などで目にすることがある「技能実習生の失踪」は、受け入れ企業にとって最も避けたい事態の一つです。出入国在留管理庁のデータによると、令和5年(2023年)には9,753人の技能実習生が失踪しました。これは、同年の実習生総数の約1.9%にあたります。

失踪の最大の原因は、来日前に母国の送り出し機関やブローカーに支払う高額な手数料にあると言われています。多くの実習生は多額の借金を背負って来日するため、強い経済的プレッシャーに晒されています。この状況で、前述したような低賃金問題や、厳しい労働環境、人間関係の悩みなどが重なり、失踪につながることがあります。

実習生が失踪した場合、企業は警察への相談、外国人技能実習機構への届出、退職手続きなど、多くの煩雑な事務処理に追われることになります。母国の送り出し元の情報を事前に把握し、優良な団体からの実習生を受け入れることで、失踪は起こりにくくなるでしょう。

課題3:技能実習中断の可能性

失踪という形でなくとも、技能実習が途中で中断される可能性は常にあります。例えば、実習生本人の病気や怪我、あるいは妊娠、母国にいる家族の不幸といったやむを得ない事情です。

もちろん、これらの事由は日本人社員にも起こり得ることであり、雇用における当然のリスクです。しかし技能実習生の場合は、実習を一時中断し、後に復帰するための複数の行政手続きや申請が必要となり、日本人社員の休職とは異なる対応が求められます。

こうした事態は「起こること」という認識のもとで、受け入れ前にある程度の情報を把握しておけば、実際の場面で慌てなくて済みます。

課題4:実習生に関する業務が増加

受け入れを決めた段階から、技能実習に関わる様々な管理業務が新たに発生します。まず、受け入れ前には技能実習計画の作成や在留資格の申請などの書類準備が必要です。また、頻繁に行われる法改正に対応するため、継続的な情報収集も欠かせません。

文化や生活習慣が全く異なる国から来た彼らが日本での生活に順応できるよう、銀行口座の開設やスマートフォンの契約、ゴミの分別ルール、交通ルールといった日常生活の細かなサポートも必要になります。

実習生の受け入れにあたっては法律上、

- 技能実習全体の管理監督を行う「技能実習責任者」

- 技能実習の指導を担当する「技能実習指導員」

- 生活面のサポートを行う「生活指導員」

を、企業はそれぞれ選任する義務があります。人手の確保が難しい中小企業などでは受け入れ当初、経営者やその家族がこうした業務を担当しながら、かかる負荷を考えつつ従業員に割り振っていくスタイルもよくみられます。

技能実習生受け入れにおける4つのポイント

メリットと課題を理解した上で、受け入れを成功させるために押さえておきたい4つのポイントを解説します。どれも制度の根幹に関わる重要なルールです。ここで、しっかり理解しておきましょう。

メリットと課題を理解した上で、受け入れを成功させるために押さえておきたい4つのポイントを解説します。どれも制度の根幹に関わる重要なルールです。ここで、しっかり理解しておきましょう。

①技能実習生は労働力・人手不足を補填する存在ではない

前述のとおり、現行の技能実習制度の第一目的は「技能移転による国際貢献」です。人手不足に悩む企業が実習生を労働力として期待してしまう傾向は否定できませんが、実習生を単に「安価・便利な労働力」として扱ってしまうと、制度の趣旨から逸脱します。この認識のズレは、

- 企業側に「思ったように働いてくれない」という不満

- 実習生側には「技術を学ばせてくれない」という不満

を生み、双方にとって不幸な結果を招きます。あくまで「技術を教え、育てる」という姿勢が基本であることを心に留めたいところです。

②受け入れには人数制限がある

技能実習生は無制限に受け入れられるわけではありません。企業の常勤職員数に応じて、受け入れ可能な人数の上限(人数枠)が定められています。

基本的な人数枠は以下の通りです。

| 実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生1号の人数 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 |

| 201~300人 | 15人 |

| 101~200人 | 10人 |

| 51~100人 | 6人 |

| 41~50人 | 5人 |

| 31~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

法令遵守や実習生への手厚いサポートなど、一定の基準を満たして「優良」な実習実施者として認定されると、この基本人数枠が拡大される優遇措置があります。

③技能実習は1期生の教育が大事

初めて技能実習生を受け入れる際は、特に1期生の教育に全力を注ぐことが重要です。最初の受け入れは社内に前例がなく、指導する側も手探りの状態で、最も労力がかかります。

しかし、ここで教育方法を確立し、1期生をしっかりと育て上げることができれば、彼らは2年目、3年目になったとき新しく入ってくる後輩実習生の良き手本となり、指導役の一部を担ってくれるでしょう。

1期生の成功で、社内にも「こうすればうまくいく」という自信とノウハウをもたらし、2期生以降の受け入れのハードルが大きく下がります。

④新制度「育成就労制度」への対応が必要

技能実習制度は「育成就労制度」への移行が決まっています。この新制度では実習生受け入れの目的が「人材確保」に広がり、即戦力として外国人を受け入れる「特定技能制度」との連携が強化されるなど、企業にとってのメリットがより明確になります。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、制度目的の違いについて以下のように説明されています。

「技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。」

現行制度下で得た経験は、新制度への移行期において大きなアドバンテージになるでしょう。最新の情報を常に収集し、来たるべき変化に備える必要があります。

起こりがちな問題を未然に防ぐには?

技能実習生の受け入れ時に起こりがちな問題は、適切な対策を講じることで防ぎやすくなります。ここではトラブルを回避し、実習生と良好な関係を築くための3つのアイデアをご紹介します。

技能実習生の受け入れ時に起こりがちな問題は、適切な対策を講じることで防ぎやすくなります。ここではトラブルを回避し、実習生と良好な関係を築くための3つのアイデアをご紹介します。

積極的なコミュニケーション

失踪や待遇への不満といった問題の根底には多くの場合、コミュニケーション不足があります。言葉や文化の壁があるからこそ、日本人同士以上に意識的なコミュニケーションが求められます。

業務上の指示だけでなく、定期的に面談の機会を設け、仕事の悩みや生活の不安を聞き出すことが重要です。実習生は、見知らぬ土地で働くことに大きな不安とプレッシャーを抱えています。その不安感を和らげ、彼らが孤立しないように配慮することが、受け入れ企業の重要な役割です。

時には指導することも必要ですが、できたことを具体的に褒める、感謝の言葉を伝えるといったポジティブなフィードバックを忘れないでください。社員一人ひとりが実習生に寄り添う姿勢を持つことが信頼関係を築き、問題を未然に防ぐ最も効果的な方法です。

平等な労働条件

賃金トラブルの項目でもふれましたが、実習生を日本人社員と平等に扱うことは、トラブル防止の絶対条件です。

給与や労働時間、休日といった労働条件から福利厚生の適用まで、あらゆる面で違いがあってはなりません。また、言葉遣いや態度においても、日本人社員に対する接し方と実習生に対する接し方に差があれば、彼ら彼女らは敏感にそれを感じ取り、不信感を募らせてしまいます。

同じ職場で働く一人の仲間として尊重する。この基本的な姿勢が、健全な職場環境の土台となります。

監理団体からサポートを受ける

社内での努力には限界があります。特に、自社の対応が法律的に適切か、あるいは実習生から見て公平に映っているかを客観的に判断するのは難しいものです。そこで不可欠となるのが、信頼できる監理団体のサポートです。

優れた監理団体は、煩雑な書類手続きを代行するだけでなく、受け入れ企業のパートナーとして、様々な問題解決を支援してくれます。例えば、定期的な巡回訪問を通じて実習生の悩みを聞き出したり、企業と実習生との間でトラブルが起きた際に間に入って通訳を交えた面談を設定したりするなど、専門的な知見からサポートを提供します。

特に、国から「一般監理事業」の認定を受けている監理団体は、法令遵守やサポート体制において高い水準を満たしている優良団体です。監理団体選びは、技能実習の成否を分ける最も重要な要素のひとつといっても過言ではありません。

協同組合APICOが技能実習生受け入れ企業をサポートします

技能実習生の受け入れには専門的なサポートが不可欠であることをご理解いただけたかと思います。われわれ協同組合APICOは20年以上にわたり、外国人材の受け入れを支援してきた専門家集団です。

私どもの強みは「手厚く、きめ細やかなサポート体制」にあります。

APICOは国から優良と認められた「一般監理事業」の許可に加えて、特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」の指定を受けています。技能実習(最長5年)から特定技能(最長5年)への移行をスムーズにサポートし、最長10年間の長期的な人材確保をワンストップで実現しています。育成就労制度への移行を視野に入れた各方面の整備も、鋭意進行中です。

APICOの最大の特徴は、企業様一社一社に専属の担当者が付く「担当者制度」です。日本人スタッフと、実習生の母国語が話せる外国人スタッフによるバックアップ体制で、企業様と実習生の双方を徹底的にフォローします。

月に1度の定期訪問とヒアリングを欠かさず行い、現場の小さな変化や実習生の心の機微をいち早く察知します。これにより、失踪や労務トラブルといった深刻な問題に発展する前に、早期の対応が可能です。

また、企業様のニーズに合わせたオーダーメイドの研修カリキュラムもご提供します。日本語教育やビジネスマナーはもちろん、専門的な資格取得までサポートし、活躍できる人材を育成します。

これまでに約130社の企業様へ3,000名以上の実習生を送り出してきた実績が、私たちの品質・信頼の証です。初めての受け入れで不安な企業様も、安心して私たちにお任せください。

まとめ

本記事では、技能実習生を受け入れるメリットとそれに伴う課題、注意したいポイント、そして起こりがちな問題を未然に防ぐための具体的な方法について詳しく解説しました。

技能実習制度を正しく運用すれば、国際貢献を果たしながら社内の人材育成能力を高め、組織を活性化させ、将来のグローバル展開への道をも拓く、極めて現実的な経営戦略となり得ます。

協同組合APICOは、長年の実績と手厚いサポート体制で、貴社の挑戦を全力でバックアップいたします。技能実習生の受け入れにご興味をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

技能実習生受け入れのメリット・デメリットに関するQ&A

Q1. 「メリット2:人材教育のノウハウを蓄積」について、技能実習生への教育方法に自信がありません。どのようにノウハウを蓄積していけばよいでしょうか?

A1. ご安心ください。私どもAPICOが、企業様と技能実習生との関わり方を具体的にサポートいたします。

月に1回、専属の担当者が企業様を訪問し、実習の進捗確認や指導方法に関するアドバイスを行っています。また、実習生に母国語で定期的なヒアリングを行い、

- 彼らが何に悩み

- どうすれば理解が深まるのか

などを把握し、企業様へフィードバックいたします。こうした伴走支援を通じて、企業様が自社独自の人材教育ノウハウを確立できるよう、手厚くサポートいたします。

Q2. 実習生の受け入れを決めてから実際に配属となるまで、スケジュールはどのようになりますか?

A2. お問い合わせから配属まで、おおよそ8か月程度を見込んでいただくのが一般的です。

具体的な流れは以下のとおりです。

- お問い合わせ〜お申込み(約2週間):ヒアリングを行い、貴社のニーズに合ったプランをご提案します。

- 実習生の募集・面接(約1か月):提携する現地の優良な送り出し機関を通じて募集をかけ、オンラインまたは現地で面接を実施します。

- 申請書類準備〜在留資格認定(約6か月):技能実習計画の作成、外国人技能実習機構への認定申請、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請など、複雑な手続きを代行します。この間、内定した実習生は現地で日本語教育を受けます。

- 入国〜配属前講習〜配属(約1か月):ビザを取得して入国後、約1か月間の法定講習(日本語、日本の生活習慣、法的保護など)を実施し、その後、企業様へ配属となります。

Q3. 「課題4:実習生に関する業務が増加」が不安です。受け入れ企業が必ず配置・実施すべきことは何ですか?

A3. 技能実習生を適正に受け入れるため、法律でいくつかの体制整備が義務付けられています。主に以下の4点です。

- 技能実習責任者の配置:事業所ごとに1名選任。技能実習全体の進捗管理や関係職員の監督を行う責任者です。

- 技能実習指導員の配置:実習生が習得する技能について5年以上の経験を持つ常勤職員から1名以上選任。実習生への直接的な技術指導を担当します。

- 生活指導員の配置:常勤の役職員から1名以上選任。実習生の日本での日常生活に関する指導や相談対応を担当します。

- 保険措置:実習生は労働者として雇用契約を結ぶため、社会保険・労働保険(実習生総合保険)への加入手続きが必須となります。

これらにつきましても、私ども協同組合APICOが全面的にサポートいたします。ご安心ください。

コラム記事監修協同組合APICO

設立以降、建設業や製造業を中心に約130社へ3,000名以上の実習生を送り出してきた実績を持つ。企業と実習生双方にとって安心できる体制を、蓄積されたノウハウをもとに構築する支援を強みとしている。厚生労働省から「一般監理事業」の認可を受け、法務省からは「登録支援機関」として指定された優良監理団体。