人手不足が深刻化する中、海外人材の活用は多くの企業にとって重要な経営課題となっています。中でも「技能実習制度」は、若く意欲的な人材を確保する選択肢として注目されていますが、「制度が複雑でよくわからない」「特定技能制度との違いは?」「受け入れ後のトラブルが心配」といった声も少なくありません。

本記事では、そのようなお悩みや疑問をお持ちの企業の担当者様に向けて、技能実習制度の全体像をゼロから分かりやすく解説します。制度の目的といった基本的な知識から、受け入れの具体的な流れ、そして2027年4月に施行が予定されている新制度「育成就労制度」の最新動向まで、受け入れを検討する上で不可欠な情報を網羅しました。

- 技能実習生とは?

- 技能実習生制度の目的と創設背景

- 【比較】技能実習生と特定技能外国人の違い

- 技能実習生制度の仕組み

- 技能実習生受け入れの条件と対象業種

- 技能実習生受け入れ企業に求められる要件と人数上限

- 技能実習制度が適用される業種一覧

- 技能実習生の在留資格・在留期間と移行制度

- 技能実習1号・2号・3号の区分と特徴

- ビザ・在留資格の取得方法と必要書類

- 【参考】外国人技能実習制度から特定技能制度への移行

- 技能実習生受け入れの流れと関係機関の役割

- 技能実習生受け入れまでの流れ

- 監理団体・実施者(受け入れ企業)の役割

- 外国人技能実習機構・送り出し機関の関係と責任

- 技能実習生の受け入れでよくあるトラブルと問題点

- 技能実習生によくみられるトラブルとその対策

- 失踪の主な原因と対応策

- 不正行為や禁止事項・違反行為への対応と注意点

- 温かい迎え入れで、トラブルのない技能実習を

- 【重要】技能実習生と受け入れ企業の双方が安心できる体制づくりのために

- 1:労働環境・賃金・生活支援の基準を設ける

- 2:日本語講習や法的講習などを行う

- 3:現場の様子をしっかり把握してキャッチアップする

- 技能実習生受け入れのメリット・デメリット

- メリット1:人手不足の解消と長期的な人材確保

- メリット2:職場の活性化・多様な視点の導入

- メリット3:海外展開やグローバル化の足がかりに

- デメリット1:言語・文化の壁による業務負担

- デメリット2: 手続きや書類の準備が煩雑

- デメリット3:契約期間に上限がある

- 【2025年8月最新】技能実習生制度の今後と最新動向

- 制度改正・特定技能との関係や今後の展望

- 課題・問題点と制度改善の動き

- 技能実習生の受け入れ支援は協同組合APICOにお任せください

- 受け入れ実績130社以上・手厚いサポートで受け入れをサポートします

- まとめ:技能実習制度を正しく理解し、企業の新たな力に

- 技能実習生に関するQ&A

30秒でわかる!このコラム記事のポイント

技能実習制度は、単なる人手不足の解消策ではなく、企業の新たな力となる人材を育てながら国際貢献をはかる制度です。成功の鍵は、制度の仕組みやメリット・デメリット、そして失踪などのトラブル対策を正しく理解し、信頼できるパートナー(監理団体)と連携することにあります。本記事では、そのための具体的な知識を網羅的に解説。さらに、2027年4月から始まる新制度「育成就労制度」も見据え、今後ますます重要となる「選ばれる企業」になるための体制づくりまでを詳しくお伝えします。

技能実習生とは?

技能実習生とは、開発途上国等の若者が日本の企業で一定期間働きながら、現場でのOJT(実地研修)を通じて専門的な技能や技術、知識を学ぶために来日する外国人のことです。この制度は、単なる労働力の受け入れではなく、日本で身につけた技能を母国に持ち帰り、その国の経済発展を担う人材を育成すること、すなわち「人づくり」を目的とした国際貢献の制度です。

技能実習生は建設・製造・食品製造・介護といった人手不足が課題となっている多くの業種で活躍しており、企業の生産性向上や現場の活性化に貢献しています。受け入れ企業にとっては、国際社会への貢献と同時に、多様な人材の確保や組織のグローバル化に向けた第一歩となる重要な制度と言えるでしょう。

技能実習生制度の目的と創設背景

技能実習制度は、1993年に創設されました。その根底にあるのは、日本が得意とする分野の技術・知識を開発途上国等へ移転し、現地の産業を担う人材を育成することで国際社会に貢献するという理念です。 この制度の最も重要な点は「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と技能実習法で明確に定められていることです。つまり、国内の人手不足を補うためだけの安価な労働力として外国人技能実習制度を利用することは、制度の趣旨に反します。あくまでも、技能実習計画に基づいたOJTを通じて実践的な技能を習得させ、その成果を実習生の母国に還元することが求められています。

制度創設以来、実態との乖離や人権上の課題などが指摘され、2017年には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。これにより、監督機関として「外国人技能実習機構(OTIT)」が設立されるなど、制度の適正化と技能実習生の保護を強化する体制が整備されています。

この制度の根幹にある「国際貢献」という目的と、受け入れ側の「人手不足の解消」という現実的なニーズとの間には、時に隔たりが生じます。この隔たりが後述するトラブルの背景にあると理解することが、制度を正しく活用する上で非常に重要です。

【比較】技能実習生と特定技能外国人の違い

技能実習生と並んでよく耳にするのが「特定技能外国人」です。どちらも日本で働く海外人材ですが、その目的や制度設計は全く異なります。両者の違いを正しく理解することは、自社のニーズに合った人材を受け入れるための第一歩です。

最大の違いは制度の目的です。技能実習が「技能移転による国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は「国内の人手不足分野における労働力の確保」を直接の目的としています 。この目的の違いは、在留期間・転職の可否、求められるスキルレベルなどの差となって現れているといえます。

例えば、技能実習生は未経験からOJTを通じて技能を学ぶ「育成対象」ですが、特定技能外国人は一定の専門性と日本語能力を持ち、即戦力として活躍することが期待されます。また、技能実習生は原則として転職が認められませんが、特定技能外国人は同一分野内での転職が可能です。

以下の表で、両者の主な違いをまとめました。

表1:技能実習生と特定技能外国人 制度比較表

| 項目 | 技能実習生 | 特定技能外国人 |

|---|---|---|

|

目的 |

技能移転による国際貢献 | 人手不足分野の労働力確保 |

| 在留期間 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) |

1号:通算5年 2号:上限なし(更新可) |

|

技能レベル |

未経験からOJTで習得 | 即戦力(一定の技能・日本語レベル要) |

|

転職 |

原則不可 | 同一分野内であれば可能 |

|

家族帯同 |

原則不可 |

1号:原則不可 2号:可能(配偶者・子) |

| 企業における 受け入れ人数枠 |

企業規模に応じてあり | 原則なし(介護・建設分野は例外あり) |

|

関与機関 |

送出機関、監理団体、外国人技能実習機構(OTIT) | 登録支援機関(任意) |

このように、技能実習は「育成」に、特定技能は「即戦力確保」に主眼が置かれています。どちらの制度が自社に適しているか、目的や求める人材像に合わせて慎重に検討することが重要です。

技能実習生制度の仕組み

外国人技能実習制度は、複数の機関が連携して成り立っています。受け入れ方式には「団体監理型」と「企業単独型」の2種類がありますが、全体の98%以上が「団体監理型」で、ほとんどの企業はこちらの方式を利用します。

団体監理型は、当組合のような事業協同組合や商工会といった「監理団体」が、現地の「送出機関」と連携して技能実習生を受け入れ、受け入れ企業(実習実施者)に配属する方式です。

この仕組みに関わる主要な機関とそれぞれの役割は以下の通りです。

- 実習実施者(受け入れ企業): 技能実習生と雇用契約を結び、給与の支払いや住居の提供を行うとともに、認定された「技能実習計画」に基づいてOJTを実施する主体です。技能の指導はもちろん、実習生の安全や生活環境にも責任を負います。

- 監理団体(当組合など): 制度全体の要となる存在です。実習実施者に代わって、技能実習計画の作成指導や各種申請手続き、入国後の講習などを実施します。また、配属後も3ヶ月に1回以上の定期監査や月1回の巡回訪問を行い、実習が適正に行われているかを確認し、企業と実習生の双方をサポートする役割を担います。

- 送出機関: 技能実習生の母国において、候補者の募集や選抜、出国前の日本語教育などを行う機関です。現地の政府から認定を受けている必要があります。

- 外国人技能実習機構(OTIT): 技能実習法に基づき設立された公の監督機関です。技能実習計画の認定や監理団体の許可、不正行為のあった企業や団体への指導・処分を行います。また、技能実習生が母国語で相談できる窓口を設け、その保護も担っています。

これらの機関がそれぞれの責任を果たすことで、制度の適正な運用が図られています。

技能実習生受け入れの条件と対象業種

技能実習生の受け入れをしようとする企業側は、法律で定められた様々な要件を満たす必要があり、適切な指導体制と労働環境を整えることが前提になります。

ここからは、主な受け入れ条件や対象となりうる企業についてご説明します。

技能実習生受け入れ企業に求められる要件と人数上限

実習実施者となる企業には、主に以下の要件が求められます。

- 指導体制の整備: 企業は、自社の職員の中から以下の3つの役職者を選任しなければなりません。

- 技能実習責任者: 各事業所に1名以上。技能実習全体の管理監督を行う責任者です。技能実習責任者講習の受講が必要です。

- 技能実習指導員(5年以上の経験を有する常勤職員): 1名以上。実習生に指導する技能について5年以上の実務経験を持つ必要があり、日々のOJTを担当します。

- 生活指導員(常勤職員でなくても可): 1名以上。日本の生活ルールやマナーを教え、実習生の生活上の相談に乗る役割を担います。

- 労働・生活環境の確保:

- 技能の習得に必要な設備や機械が整っていること。

- 適切な宿泊施設を確保すること(寝室は1人あたり4.5平方メートル以上の広さが必要など、規定があります)。

- 給与は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等額以上に設定すること。

- 技能実習生を社会保険・労働保険(実習生総合保険)に加入させること。

- コンプライアンス: 過去5年以内に、出入国管理法や労働関係法令に関する重大な不正行為がないこと。

- 帳簿の作成・保管: 日々の実習内容を記録した「技能実習日誌」を作成し、実習終了後1年以上保管する義務があります。

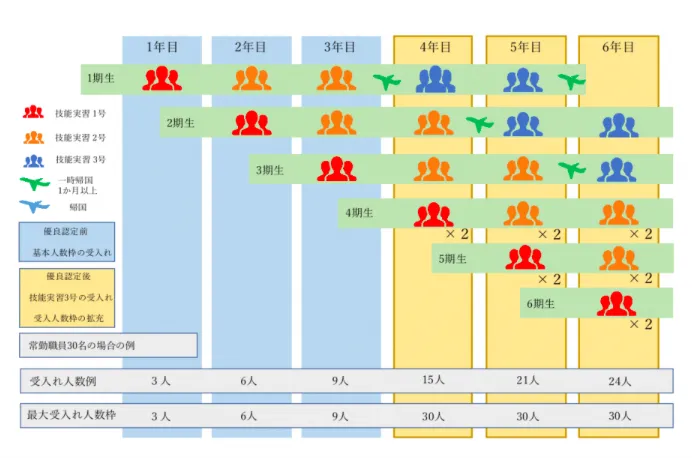

また、企業の常勤職員数に応じて受け入れ可能な人数枠(上限)が定められています。

表2:企業規模別 技能実習生受け入れ人数枠(団体監理型・基本枠)

| 受け入れ企業様の常勤職員数 | 基本受け入れ可能人数 | 優良企業様の場合 |

|---|---|---|

| 301名以上 | 常勤職員数の5% | 常勤職員数の10% |

| 201名以上300名以下 | 15名以内 | 30名以内 |

| 101名以上200名以下 | 10名以内 | 20名以内 |

| 51名以上100名以下 | 6名以内 | 12名以内 |

| 41名以上50名以下 | 5名以内 | 10名以内 |

| 31名以上40名以下 | 4名以内 | 8名以内 |

| 30人以下 | 3名以内 | 6名以内 |

この人数枠は、技能実習生の保護と、適切な指導体制を維持するために設けられています。

技能実習制度が適用される業種一覧

技能実習制度は、あらゆる業種で利用できるわけではありません。技能移転という目的にふさわしい、一定の専門性が求められる職種・作業に限定されています。2025年現在、91職種168作業以上が対象として定められています。

技能実習制度は、あらゆる業種で利用できるわけではありません。技能移転という目的にふさわしい、一定の専門性が求められる職種・作業に限定されています。2025年現在、91職種168作業以上が対象として定められています。

主な対象業種と作業の例は以下の通りです。

- 建設関係: 型枠施工、鉄筋施工、とび、左官、配管、内装仕上げ施工など

- 食品製造関係: パン製造、そう菜製造、水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造など

- 機械・金属関係: 鋳造、鍛造、溶接、機械加工、金属プレス加工、工場板金、仕上げなど

- 農業関係: 耕種農業(施設園芸、畑作・野菜など)、畜産農業(酪農、養豚、養鶏など)

- 漁業関係: 漁船漁業(かつお一本釣り、まき網など)、養殖業(ほたてがい・まがき養殖など)

- 介護: 介護職種

- その他: 繊維・衣服関係、印刷、プラスチック成形、塗装など、多岐にわたります。

重要なのは、受け入れた技能実習生には、技能実習計画に記載された職種・作業以外の業務をさせることはできないという点です。例えば「とび」の技能実習生に、計画にない清掃作業ばかりをさせることは不正行為とみなされます。その他、技能実習生の受け入れに当たって企業に求められる条件については、こちらの記事をご確認ください。

技能実習生の受け入れ企業に求められる条件・資格を分かりやすく解説

技能実習生の在留資格・在留期間と移行制度

技能実習生は「技能実習」という在留資格で日本に滞在します。この在留資格は、技能の習熟度に応じて3つの段階に分かれており、段階的にステップアップしていく仕組みになっています。

技能実習1号・2号・3号の区分と特徴

技能実習生の在留資格は、以下の3つの区分で構成されています。

- 技能実習1号: 入国後1年目の期間です。入国後の法定講習を終え、企業に配属されてから、OJTを通じて基礎的な技能を習得します。

- 技能実習2号: 2年目から3年目の期間です。1号で習得した技能をさらに発展させ、より実践的・専門的な技能を習熟させます。1号から2号へ移行するためには、技能検定の「基礎級」または同等の試験に合格することが必須です。

- 技能実習3号: 4年目から5年目の期間です。より高度で熟練した技能の習得を目指します。この段階に進むためには、技能実習生本人が技能検定「3級」または同等の試験に合格することに加え、受け入れ企業と監理団体の双方が「優良」であると外国人技能実習機構(OTIT)から認定されている必要があります。また、2号修了後、一度母国へ1ヶ月以上一時帰国することも要件とされています。

この段階的な仕組みは、滞在期間を区切るだけでなく、企業と監理団体に質の高い実習環境の維持を促すインセンティブとして機能しています。

表3:技能実習1号・2号・3号の区分と要件

| 区分 | 在留期間 | 主な内容 | 移行要件 |

|---|---|---|---|

| 技能実習1号 | 1年目 | 基礎技能の習得 | 入国後講習の修了 |

| 技能実習2号 | 2~3年目 | 専門的・実践的技能の習得 | 技能検定「基礎級」等に合格 |

| 技能実習3号 | 4~5年目 | 熟練技能の習得 |

・技能検定「3級」等に合格 ・実習実施者と監理団体が「優良」認定 ・一時帰国 |

ビザ・在留資格の取得方法と必要書類

技能実習生を日本に迎えるためには、まず受け入れ側が日本国内で在留資格の手続きを行う必要があります。こうした書類上の手続きは、監理団体が受け入れ企業に代わって行うのが一般的です。

技能実習生を日本に迎えるためには、まず受け入れ側が日本国内で在留資格の手続きを行う必要があります。こうした書類上の手続きは、監理団体が受け入れ企業に代わって行うのが一般的です。

大まかな流れとして、まず受け入れ企業が監理団体のサポートのもと「技能実習計画」を作成し、OTITから認定を受けます。この認定書類を添付して、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。

COEの申請には、以下のような多数の書類が必要です。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 技能実習計画認定通知書の写し

- 雇用契約書の写し

- 技能実習生の履歴書、パスポートの写し

- 送出機関からの推薦状

COEが交付されたら、それを海外の技能実習生本人に送付します。本人はそのCOEを持って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請し、発給されて初めて日本へ入国できる、という流れになります 。

【参考】外国人技能実習制度から特定技能制度への移行

技能実習制度を終えた後も、優秀な人材に長く活躍してもらいたいと考える企業様は、「特定技能」への移行制度の利用も視野に入るでしょう。

技能実習2号を「良好に修了」した技能実習生は、在留資格を「特定技能1号」に変更することができます。この移行には、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 技能実習2号を問題なく満了していること。

- 従事していた技能実習の職種・作業と、移行を希望する特定技能の分野に関連性があること。

このルートの最大のメリットは、通常、特定技能の在留資格を取得するために必要となる「技能試験」と「日本語試験」が免除される点です。これにより、技能実習生はスムーズに新たな在留資格へ移行し、日本での就労を継続できます。

移行制度を活用することで、企業は技能実習の最長5年間に加え、特定技能1号の5年間、合計で10年間にわたって人材を確保できる可能性が生まれます。これは、単なる短期的な労働力確保ではなく、長期的な視点での人材戦略を可能にする重要な選択肢と言えます。

技能実習生受け入れの流れと関係機関の役割

技能実習生の受け入れは、企業単独で行うものではなく、国内外の複数の機関が連携して進める一大プロジェクトです。ここでは、受け入れ側が申し込みを決めてから技能実習生が配属されるまでの具体的な流れと、それぞれの機関が果たす役割について解説します。

技能実習生受け入れまでの流れ

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合の一般的な流れは、以下の通りです。このプロセス全体には、募集開始から配属までおよそ6ヶ月から8ヶ月程度を要します。

- 監理団体への相談・契約: まず、当組合のような監理団体に受け入れの相談をし、組合への加入および契約を結びます。

- 求人・募集: 企業の希望条件(職種、人数、求める人物像など)に基づき、監理団体が提携する海外の送出機関へ求人を出し、候補者の募集を開始します。

- 面接・採用決定: 送出機関で集まった候補者の中から書類選考を行い、企業担当者がオンラインまたは現地で面接を実施して採用者を決定します。採用者とはこの時点で雇用契約を締結します。

- 技能実習計画の作成・認定申請: 監理団体の指導のもと、採用者一人ひとりについて詳細な技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)へ認定を申請します。この審査には数ヶ月かかります。

- 在留資格認定証明書(COE)の申請: 技能実習計画が認定されたら、次に出入国在留管理庁へCOEの交付を申請します。

- 出国前研修: COEの交付を待つ間、採用者は母国の送出機関で約3〜4ヶ月間、日本語や日本の文化・習慣についての集中研修を受けます。

- ビザ申請・来日: COEが交付され次第、本人に送付。現地の日本大使館でビザを取得し、来日の準備を進めます。

- 入国後講習: 来日後、すぐに企業へ配属されるわけではありません。まず監理団体が管理する研修施設で約1ヶ月間、日本の法律(労働法、入管法)、交通ルール、ゴミの出し方といった、日本で生活し働くために不可欠な知識を学ぶ法定講習を受けます。

- 企業へ配属・実習開始: 全ての講習を終え、ようやく受け入れ企業へ配属。ここからOJTによる技能実習が本格的にスタートします。

監理団体・実施者(受け入れ企業)の役割

円滑な技能実習の実現には、監理団体と実習実施者(受け入れ企業)の緊密な連携が不可欠です。それぞれの主な役割は以下の通りです。

監理団体(当組合など)の役割:

- 手続きの代行: 技能実習計画の作成指導、OTITや入管への複雑な申請手続きなど、専門知識が必要な事務作業を受け入れ企業に代わって行います。

- 教育の実施: 入国後の法定講習を責任を持って実施します。

- 監査と指導: 定期訪問や監査を通じて、企業が技能実習計画通りに実習を行い、労働法規を遵守しているかを厳しくチェックします。問題があれば指導・助言を行います。

- 相談・支援: 企業と技能実習生の双方からの相談に応じ、問題解決をサポートする「架け橋」としての役割を担います。特に当組合では、母国語対応スタッフによるきめ細やかなカウンセリングを重視しています。

実習実施者(受け入れ企業)の役割:

- 実習の実施: 認定された技能実習計画に基づき、OJTを通じて責任を持って技能を指導します。

- 雇用主としての責任: 技能実習生を労働者として雇用し、労働基準法に則った賃金の支払いや労働時間の管理を行います。

- 生活環境の提供: 安全で衛生的な宿泊施設を用意し、技能実習生が安心して日本での生活を送れるよう配慮します。

- 安全配慮義務: 労働安全衛生法に基づき、作業中の安全を確保する責任があります。

外国人技能実習機構・送り出し機関の関係と責任

制度の根幹を支える公的機関と海外のパートナーの役割も重要です。

外国人技能実習機構(OTIT):

法務省と厚生労働省が所管する認可法人で、技能実習制度の司令塔ともいえる存在です。主な役割は、技能実習計画の認定、監理団体の許可、実習実施者や監理団体への報告要求・実地検査、そして技能実習生の保護(相談・援助・支援)、技能実習に関する調査・研究です 。不正行為が発覚した際には改善命令や認定取消といった厳しい処分を下す権限を持ち、制度の適正な運用を担保しています。また、技能実習生が母国語で直接相談・申告できる窓口も設けています。

送出機関:

技能実習生の母国にあり、その国の政府から認可を受けて人材を日本へ送り出す機関です。主な役割は、日本で働きたい人材の募集、候補者の選抜、そして来日前の日本語や日本の生活習慣に関する事前教育です。この送出機関が候補者から不当に高額な手数料を徴収したり、虚偽の説明をしたりすることが、後の失踪などのトラブルの温床となるケースが少なくありません。そのため、監理団体が倫理観の高い、優良な送出機関とだけ提携しているかどうかが、極めて重要なポイントとなります。

技能実習生の受け入れでよくあるトラブルと問題点

技能実習生の受け入れは、企業にとって多くのメリットがある一方で、残念ながら様々なトラブルが発生する可能性もはらんでいます。これらの問題を直視し、原因を理解した上で、未然に防ぐための対策を講じることが、受け入れを成功させるための鍵となります。問題を透明に議論し、解決策を示すことで、当組合は企業様が安心して制度を活用できるようサポートします。

技能実習生によくみられるトラブルとその対策

現場で起こりがちなトラブルには、以下のようなものが挙げられます。

- 技能実習生の失踪: 最も深刻な問題の一つです。

- 賃金未払いや不当な低賃金: 最低賃金以下の給与や、残業代の不払いなど、労働条件に関する問題です。

①受け入れ企業の制度への理解不足や管理体制の不備

②監理団体のサポート不足

③技能実習生自身が来日前に母国の悪質なブローカーに多額の借金を負っていること

④言葉や文化の壁による孤立感 - パワハラ・セクハラ・いじめ: 言葉の壁や立場の弱さから、技能実習生が人間関係のトラブルの被害者になるケースです。

- コミュニケーション不足による誤解: 文化や習慣の違い、言語の壁から生じる些細な誤解が、大きな溝に発展することがあります。

- 劣悪な生活環境: 企業が提供する住居が不衛生であったり、プライバシーが確保されていなかったりといったこともまれにあります。

こうしたトラブルには、さまざまな原因が考えられます。複雑な事情が絡み合って発生します。

失踪の主な原因と対応策

技能実習生の失踪は、ニュースなどでもたびたび報じられます。受け入れを検討する企業様にとって、最大の懸念事項といえるかもしれません。

失踪の主な原因:

失踪の最大の動機は経済的な問題であると指摘されています。来日のために母国の送出機関やブローカーに多額の費用(保証金や手数料)を支払い、借金を背負って来日するケースが後を絶ちません。当初の説明より手取り給与が少ない、あるいはより高い賃金を謳う不法就労の誘いなどがあると、借金返済を焦るあまり、失踪という手段を選んでしまうのです。これに加えて、職場での厳しい人間関係や孤立感、労働条件への不満が引き金となることもあります。

失踪が発生した場合の企業の対応:

万が一、技能実習生と連絡が取れなくなった場合、企業は迅速かつ冷静に対応する必要があります。

- 直ちに監理団体へ連絡: まず、パートナーである監理団体に状況を報告し、指示を仰ぎます。これが最も重要です。

- 警察へ相談・捜索願の提出: 事件や事故に巻き込まれた可能性も考慮し、最寄りの警察署に相談の上、捜索願を提出します。

- 外国人技能実習機構(OTIT)への届出: 監理団体が、実習の継続が困難になったとして「技能実習実施困難時届出書」をOTITに提出します。

- 退職・社会保険等の手続き: 失踪前の給与を本人の口座に振り込み、就業規則に基づいて退職手続きを進めます。社会保険や雇用保険の資格喪失手続きも必要です。

失踪の未然防止策:

最も重要なのは、失踪が起きない環境を作ることです。

- 信頼できる監理団体を選ぶ: 悪質な送出機関と提携せず、透明性の高い費用体系を持つ優良な監理団体を選ぶことが、借金問題を抱えた実習生の受け入れリスクを減らす第一歩です。

- 事前の丁寧な説明: 雇用契約を結ぶ際に、給与だけでなく、家賃や光熱費、税金などの控除額を具体的に示し、実際の手取り額がいくらになるのかを本人が納得するまで説明し、期待値のズレをなくします。

- 手厚いサポート体制の構築: 定期的な面談を通じて悩みや不満を早期に察知し、解決の手助けをすることが極めて重要です。生活指導員や監理団体の母国語スタッフが気軽に相談に乗れる関係性を築くことが、孤立を防ぎ、失踪の抑止力となります。これは、当組合が最も力を入れている部分です。

不正行為や禁止事項・違反行為への対応と注意点

技能実習制度では、技能実習生の保護と制度の適正な運用のために、受け入れ企業や監理団体による「不正行為」が厳しく禁じられています。意図せずとも違反してしまうケースもあるため、内容を正確に理解しておく必要があります。

主な不正行為の例:

- 旅券(パスポート)・在留カードの取上げ: いかなる理由があっても、本人の意思に反して企業がこれらを保管することは重大な人権侵害であり、厳禁です。

- 技能実習計画と異なる作業の強制: 認定を受けた計画にない作業(例えば、溶接の実習生に一日中清掃をさせるなど)に従事させることはできません。

- 賃金等の不払い: 最低賃金法違反、残業代の未払い、一方的な賃金の減額などは当然許されません。

- 暴行・脅迫・監禁など人権を著しく侵害する行為: 言葉による脅しや暴力はもちろん、外出を不当に制限する行為も含まれます。

- 虚偽の書類作成・提出: 技能実習日誌や監査報告書に事実と異なる内容を記載してOTITに提出する行為です。

違反した場合の処分:

これらの不正行為が発覚した場合、OTITや出入国在留管理庁から厳しい行政処分が下されます。

- 改善命令: 業務改善を求める命令が出されます。

- 技能実習生の受入停止: 違反の程度に応じて、1年間から最大5年間、新たな技能実習生の受け入れが停止されます。

- 認定の取消: 悪質なケースでは、技能実習計画の認定や監理団体の許可そのものが取り消されます。

- 企業名等の公表: 行政処分を受けた企業や団体は、その名称が公表され、社会的な信用を大きく損なうことになります。

温かい迎え入れで、トラブルのない技能実習を

トラブルや不正行為を未然に防ぐためには、受け入れ企業と監理団体が制度の趣旨を深く理解し、両輪となって技能実習生を支える体制を築くことが何よりも重要です。

企業の皆様に求められるのは、技能実習生を「安価な労働力」ではなく、遠い母国から日本の技術を学びにきた「未来ある人材」として尊重し、労働関係法令を遵守した上で、責任を持って育成・指導するという姿勢です。現場の従業員一人ひとりが異文化への理解を深め、温かく迎え入れる雰囲気を作ることも欠かせません。

そして、その実現のために不可欠なのが、信頼できる監理団体の存在です。質の高い監理団体は、単に事務手続きを代行するだけではなく、以下のようなサービスも提供しています。

- リスク管理のパートナー: 企業のコンプライアンス遵守をサポートし、法改正などの最新情報を提供して、企業が意図せず不正行為を犯すリスクを低減させます。

- コミュニケーションのハブ: 母国語対応スタッフによる定期的な面談を通じて、技能実習生が直接企業には言いにくい悩みや不満を吸い上げ、問題が大きくなる前に解決へと導きます。

- 質の高い教育とサポート: 充実した入国後講習や、配属後の継続的なフォローアップにより、技能実習生が安心して実習に専念できる環境を整えます。

技能実習生の受け入れをする際は、親身さや熟練さなどといった「質」を最優先に、監理団体を選びましょう。充実した受け入れ体制を整え、起こりうるリスクを回避することにつながります。

当団体の経験・実績による手厚いケアと危機管理なら、強力なバックアップが可能です。

【重要】技能実習生と受け入れ企業の双方が安心できる体制づくりのために

技能実習制度の成功は、技能実習生が安心して技能習得に励み、受け入れ企業が安定して人材を確保できる、という相互利益を築けるかどうかにかかっています。そのためには、法律を守ることはもちろん、信頼関係に基づいた安心・安全な体制づくりが不可欠です。ここでは、それらを実現する具体的な3つのポイントを解説します。

技能実習制度の成功は、技能実習生が安心して技能習得に励み、受け入れ企業が安定して人材を確保できる、という相互利益を築けるかどうかにかかっています。そのためには、法律を守ることはもちろん、信頼関係に基づいた安心・安全な体制づくりが不可欠です。ここでは、それらを実現する具体的な3つのポイントを解説します。

1:労働環境・賃金・生活支援の基準を設ける

技能実習生が日本で直面する不安を解消し、実習に集中できる環境を提供することは、受け入れ企業の最も重要な責務の一つです。

まず、労働環境と賃金については、労働基準法や最低賃金法を遵守するのは最低限の義務です。給与明細については、総支給額だけでなく、家賃、水道光熱費、社会保険料などの控除項目を一つひとつ丁寧に説明し、本人が手取り額に納得できるような透明性を事前に確保することが信頼関係の基礎となります。

次に、生活支援です。企業が提供する寮やアパートは、単に雨風をしのげる場所であれば良いというわけではありません。1人あたり寝室4.5平方メートル以上の居住スペースの確保といった法的要件を満たすことはもちろん、清潔で安全、かつプライバシーが守られる快適な住環境を整えることが求められます。

さらに、来日したばかりの技能実習生にとっては、生活のすべてが初めての経験です。

- 銀行口座の開設

- 携帯電話の契約

- スーパーでの買い物

- ゴミの分別方法

- 公共交通機関の利用方法

等、日常生活の基本的な事柄について生活指導員が中心となって具体的にサポートすることで、日本での生活へのスムーズな適応を助けます 。また、実習生が体調を崩した場合は部屋を見舞う、場合によっては病院へ付き添うといった行動なども彼ら彼女らの精神的な支えとなり、失踪などのトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。

2:日本語講習や法的講習などを行う

入国直後は約1ヶ月間の法定講習があり、ここがスタートラインになります。法定講習の終了後も、技能実習生が日本社会の一員として円滑に生活し、職場で安全かつ効率的に業務を遂行するために、継続的な学びの機会を提供することが重要です。

日本語能力の向上は業務上の指示理解を深め、安全性を高めるだけでなく、同僚とのコミュニケーションを円滑にし、技能実習生の孤立を防ぐ上で極めて効果的です。企業が地域の日本語教室の情報を提供したり、学習を奨励したりするだけでも大きな支援となります。

また、法定講習で学ぶ法的知識についても、定期的に再確認する機会を設けることが望ましいです。特に、労働基準法で定められた自らの権利(有給休暇、休憩時間など)や、交通ルール、災害時の避難方法といった安全に関わる知識は、繰り返し伝えることで理解が深まります。これらの講習は、技能実習生が自らの身を守り、日本社会のルールを尊重する意識を育む上で不可欠です。当組合のような監理団体は、こうした講習の実施においても企業をサポートします。

3:現場の様子をしっかり把握してキャッチアップする

技能実習におけるトラブルの多くは、小さなコミュニケーションの齟齬や、見過ごされた悩みが積み重なって発生します。問題が深刻化する前にその兆候を掴み、迅速に対応するためには、現場での日々のコミュニケーションが何よりも大切です。

現場でのコミュニケーションの工夫:

- やさしい日本語を使う: 専門用語や早口、曖昧な表現は避け、短い文章で、はっきりと「です・ます」調で話すことを心がけましょう。身振り手振りや図、写真などを活用するのも有効です。

- 結論から話す(PREP法): まず結論(Point)を伝え、次に理由(Reason)、具体例(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)を繰り返す話し方は、要点が伝わりやすくなります。

- 積極的に声をかける: 指導員や周囲の従業員から「おはよう」「お疲れ様」「大丈夫?」といった日常的な挨拶や声かけがあるだけでも、技能実習生は「自分は受け入れられている」と感じ、安心感を得られます。

- 定期的な面談の実施: 生活指導員や技能実習責任者が、業務として定期的に面談の時間を設け、「仕事で困っていることはないか」「生活で不便なことはないか」など、本人の話に耳を傾けることが重要です。これにより、表面化しにくい悩みや不満を吸い上げることができます。

こうした企業の努力に加えて、監理団体のサポートを最大限に活用することもポイントです。当組合では、母国語対応スタッフによる定期的な面談を通じて、企業には直接言いづらい本音を引き出し、問題の早期発見と解決に繋げています。企業と監理団体が連携することで、技能実習生と企業の双方が安心できる、強固な信頼関係を築くことができるのです。

技能実習生受け入れのメリット・デメリット

外国人技能実習制度の導入にあたって、メリットとデメリットの両方を客観的に理解しておくことが、実りある受け入れのために不可欠です。ここでは、企業側から見た主なメリットとデメリットを整理します。

外国人技能実習制度の導入にあたって、メリットとデメリットの両方を客観的に理解しておくことが、実りある受け入れのために不可欠です。ここでは、企業側から見た主なメリットとデメリットを整理します。

メリット1:人手不足の解消と長期的な人材確保

特に若年層の採用が困難になっている建設業・製造業・介護業などにとって、技能実習生の受け入れは、労働力を安定的に確保するための有効な手段です。技能実習生は意欲が高く、若い人材が多いため、現場の活気にも繋がります。

また現状、技能実習制度は原則として転職が認められていないため、一度受け入れると3年間、優良認定を受ければ最長5年間、計画的に人材を確保できるという安定性があります。さらに、技能実習2号を修了した人材は特定技能1号へ移行できるため、最長で10年以上の長期的な雇用も視野に入れることができ、企業の持続的な成長を支える中核人材として育成することも可能です。

メリット2:職場の活性化・多様な視点の導入

真面目で学習意欲の高い技能実習生が職場に加わることは、既存の従業員にとっても良い刺激となり、職場全体の活性化や生産性の向上なども期待できます。技能実習生が一生懸命に仕事に取り組む姿は、忘れかけていた仕事への情熱や初心を思い出させてくれるといった声もあるようです。

さらに、異なる文化や価値観を持つ人材を受け入れることで、組織内に多様性が生まれます。これにより、固定観念にとらわれない新しい発想が生まれたり、従業員の国際感覚が養われたりといった副次的な効果も現れやすくなるでしょう。異文化コミュニケーションを通じて、社内の風通しが良くなるケースも少なくありません。

メリット3:海外展開やグローバル化の足がかりに

技能実習生の受け入れは、企業の国際化に向けた重要な第一歩にもなり得ます。将来的に海外進出を考えている企業にとっては、技能実習生との交流を通じて、その国の文化や商習慣、国民性などを肌で学ぶ絶好の機会です。

また、実習期間を終えて良好な関係を築いたまま帰国した元技能実習生は、母国における貴重な人的ネットワークとなります。日本で学んだ技術を現地で広めるだけでなく、将来のビジネスパートナーになる可能性も十分に考えられます。技能実習生の受け入れは、目先の労働力確保だけでなく、企業の未来の可能性を広げる投資でもあるのです。

デメリット1:言語・文化の壁による業務負担

実習生の受け入れ当初は特に、言語の壁が大きな課題になるケースも見受けられます。技能実習生は来日前に日本語を学びますが、すぐに複雑な業務指示を理解したり、日本人と同等にコミュニケーションをとったりするのは困難です。そのため、指導員には身振り手振りを交えたり、簡単な言葉に言い換えたりといった地道な指導が求められます。

また、宗教上の食事制限や生活習慣、仕事に対する考え方など、文化的な違いから思わぬ誤解や摩擦が生じることもあります。これらの壁を乗り越えるためには、受け入れ側が異文化への理解を深め、丁寧なコミュニケーションを心がける努力が必要です。

デメリット2: 手続きや書類の準備が煩雑

技能実習生の受け入れには、技能実習計画の作成・申請、在留資格の申請、各種届出など、非常に多くの専門的な手続きと膨大な書類作成が伴います。これらの手続きは、技能実習法などの関連法令に則って正確に行う必要があり、初めての企業が独力で対応するのは現実的ではありません。

書類に不備があれば受け入れスケジュールが大幅に遅れるリスクもあります。この煩雑な事務手続きの負担が、多くの企業が監理団体を利用する大きな理由の一つです。信頼できる監理団体に任せることで、企業は本来の業務に集中できます。

デメリット3:契約期間に上限がある

技能実習制度は、有期の実習制度です。在留期間には最長5年という上限があります。どれだけ優秀な人材に育ったとしても、実習期間の満了後は帰国が原則です。

長期的に人材を定着させたい企業にとって、この点はデメリットともいえます。ただ、前述のとおり、優秀な人材は特定技能への移行も可能です。制度の枠組みを正しく理解し、技能実習期間を人材育成の期間と捉え、その後のキャリアパスまでを見据えることで「契約期間の上限」という一見デメリットにみえる部分をメリットとして最大限活用できるでしょう。

【2025年8月最新】技能実習生制度の今後と最新動向

外国人技能実習制度は今、創設以来の大きな転換期を迎えています。長年の課題であった「制度の目的と実態との乖離」や「(実習生の)人権の保護」などを解消するため、政府は技能実習制度を廃止し、これに代わる新たな制度の創設を決定しました。2024年6月には関連法が可決・成立し、施行に向けて今後の海外人材受け入れのあり方が大きく変わろうとしています。今後の動向をしっかりと見守りたいところです。

制度改正・特定技能との関係や今後の展望

現行の技能実習制度に代わり、新たに創設されるのは「育成就労制度」です。この新制度は、2027年4月の施行を目指して準備が進められています。

この制度改正の最大のポイントは、人材受け入れの目的の変更です。これまでの「国際貢献」から「人材育成と確保」へと、国内の人手不足という実態に即した目的に大きく舵を切りました。

ほか、主な変更点は以下の通りです。

- 対象分野の統一: 受け入れ対象分野は、原則として「特定技能」の対象分野と一致させ、両制度の連携を強化します。

- 「転籍(転職)」の容認: これまで原則不可能だった本人の意思による転職(転籍)が、一定の要件下で可能になります。具体的には、同一の業務区分内で、就労開始から1〜2年を超え、一定の技能試験や日本語試験に合格した場合などが想定されています。

- 日本語能力要件の導入: 入国時に、日本語能力試験N5(基本的な日本語をある程度理解できるレベル)相当の能力が求められるようになります。

このうち、特に注目したいのは「転籍」の導入です。転籍の導入は海外人材の権利保護を強化する一方で、受け入れ企業にとっては大きな変化を意味します。現状の制度下では「一度採用すれば3年間は辞めない」という安定性がありますが、今後は労働条件や職場環境、サポート体制が不十分な場合、人材が他社へ流出するリスクが生じます。つまり、企業は海外人材からも「選ばれる」立場になるのです。この変化に対応するためには、これまで以上に手厚いサポートと良好な職場環境づくりが不可欠となります。また、双方の支援を務める我々監理団体も「監理支援機関」と名称を新たにし、より一層重要な役割を担います。

表4:現行制度と育成就労制度の主な変更点

| 項目 | 現行:技能実習制度 | 新制度:育成就労制度 |

|---|---|---|

| 目的 | 国際貢献 | 人材の育成と確保 |

| 対象分野 | 独自の約90職種 | 特定技能の分野と一致 |

| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 |

| 転職/転籍 | 原則不可 | 一定要件下で可能 |

| 入国時日本語力 |

原則不要 (介護除く) |

A1レベル (N5相当:基本的な日本語をある程度理解できるレベル)以上が必要 |

| キャリアパス | 特定技能への移行は可能 | 特定技能1号への移行を前提に設計 |

課題・問題点と制度改善の動き

今回の制度改正は技能実習制度が長年抱えてきた、以下の3つに代表される課題への具体的な対応でもあります。

- 目的と実態の乖離: 「国際貢献」という建前と、国内の人手不足を補う「労働力」という実態が大きく異なっており、この矛盾が様々な問題の温床となっています。育成就労制度は、この実態を正面から認めることで、より透明性の高い制度を目指します。

- 人権保護の問題: 転職ができないという構造が、一部の悪質な企業による低賃金労働や人権侵害を助長し、技能実習生が劣悪な環境から逃げ出せない「奴隷制度」だと国内外から厳しい批判を受けていました。転籍を認めることで、労働者としての権利を保護し、企業間の健全な競争を促します。

- 悪質ブローカーの問題: 来日前に母国で多額の借金を背負わされる問題が、失踪の大きな原因とされてきました。新制度では、監理支援機関や新たに設置される「外国人育成就労機構」が転籍を支援することで、悪質なブローカーの介在を防ぐ仕組みが強化されます。

これらの改善は海外人材がより安心して日本で働き、キャリアを形成できる環境を整えることにもつながります。

技能実習生の受け入れ支援は協同組合APICOにお任せください

技能実習制度の複雑な仕組みや数々の要件、そして今後の制度改正への対応など、受け入れを検討される企業様には多くの不安や疑問があることと存じます。そのような企業様を全力でサポートするのが、私たち協同組合APICOです。

当組合は、建設・製造・介護業界を中心に、20年以上にわたり海外人材の受け入れを支援してまいりました。これまで130社以上の企業様へ、800名を超える技能実習生を送り出してきた豊富な実績とノウハウが、私たちの最大の強みです。

受け入れ実績130社以上・手厚いサポートで受け入れをサポートします

当組合が多くの企業様から信頼をいただいている理由は、その「手厚いサポート体制」と「監理の質の高さ」にあります。

- 政府認定の「優良な監理団体」: 当組合は、国が定めた厳しい優良要件をクリアした「一般監理事業」の許可を受けています。これにより、最長5年間の技能実習(3号)の受け入れが可能となり、企業様の長期的な人材計画を強力にバックアップします。

- 専門スタッフによるチーム対応: 企業様一社一社に専門のチームがつき、煩雑な書類作成から実習生の生活相談まで、一貫してサポートします。実習生の母国語を話せるスタッフが必ず担当につくため、言語の壁によるコミュニケーションの不安もありません。

- 問題の未然防止を徹底する定期訪問: 私たちは、月に1回の企業様への定期訪問と、実習生との定期的な面談を欠かしません。現場の状況を肌で感じ、企業様と実習生双方の声に真摯に耳を傾けることで、問題が大きくなる前の小さな兆候を捉え、迅速に解決へと導きます。

- トラブルへの強さ: ニュースで報じられるような失踪問題は、多くがコミュニケーション不足や孤立感から生まれます。当組合のきめ細やかなケアは、実習生が安心して悩みを打ち明けられる環境を作り、こうしたトラブルのリスクを最小限に抑えます。

2027年から始まる「育成就労制度」では、人材の定着がこれまで以上に重要になります。海外人材から「選ばれる企業」になるために、当組合の質の高いサポート体制は、今後ますます企業様の強力な武器となります。

初めての受け入れで何から始めればいいかとお悩みの企業様も、現在の監理団体のサポートに不安を感じている企業様も、ぜひ一度、当組合にご相談ください。豊富な経験と実績で、貴社に最適な受け入れプランをご提案し、安心・安全な海外人材活用を全力でサポートいたします。

まとめ:技能実習制度を正しく理解し、企業の新たな力に

この記事では外国人技能実習制度について、受け入れをご検討の企業・団体様向けに、制度の仕組みや現場の事情・課題から育成就労制度への移行まで、分かりやすく解説しました。

技能実習制度は、人材育成を通じて国際貢献をしながら、人手の確保や技術継承を目指すことも視野に入れた公的な制度です。

受け入れ側は法律の遵守に加えて、技能実習生一人ひとりに寄り添い、責任をもって育成する姿勢が求められます。

実際に受け入れるとなれば手続きの煩雑さや文化・言語の壁など、乗り越えなければならない課題があります。しかし、意欲あふれる海外人材を迎え、日本の優れた技術を伝えることは、職場の活性化やグローバル化、ひいては企業全体の成長にもつながるでしょう。

当組合は、豊富な経験と手厚いサポート体制で、海外人材と一緒に成長を目指す企業様を全力でバックアップします。

ご不明な点・ご相談等はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

本記事が、受け入れをご検討の皆様のお役に立てば幸いです。

技能実習生に関するQ&A

技能実習生の受け入れを検討するにあたり、多くの企業担当者様が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

Q1. 技能実習生の受け入れにかかる費用は、具体的にどのようなものがありますか?

A1. 技能実習生の受け入れには、大きく分けて以下の費用が発生します。

- 実習生本人に直接支払う費用:

- 給与: 日本人従業員と同等以上の賃金を支払う義務があります。基本給のほか、残業や休日出勤が発生した場合は割増賃金の支払いも必要です。

- 監理団体に支払う費用:

- 監理費: 技能実習計画の作成指導、各種申請手続きの代行、定期的な監査や通訳サポートなど、監理団体に支払う費用(月ぎめ)です。

- 実習生の生活に関わる費用:

- 住居関連費: 企業が社宅や寮を提供する場合の家賃や、水道光熱費、Wi-Fi環境等の実費。

- 生活備品費: 冷蔵庫・洗濯機・寝具・調理器具など、実習生が日本での生活を始めるために必要な備品を購入した場合の費用。

- その他諸経費:

- 渡航費: 実習生の来日・帰国(一時帰国含む)時の航空券代。

- 入国後講習費: 来日後約1ヶ月間行われる法定講習にかかる費用。

- 社会保険・労働保険料: 日本人従業員と同様に加入義務があり、企業負担分の保険料が発生します。

Q2. 受け入れ企業として、住居はどこまで準備する必要がありますか?

A2. 受け入れ企業には、技能実習生のために安全で衛生的な宿泊施設を確保する義務があります 。社宅やアパートを借り上げるのが一般的です。広さは、1人あたり寝室4.5平方メートル(約3畳)以上が基準とされています。

また、住居だけでなく、技能実習生がすぐに生活を始められるように、以下の生活備品を準備することが求められます。

- 家電: 冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、エアコン、電子レンジなど

- 寝具: ベッドまたは布団、シーツ、枕、毛布など

- 生活用品: トイレットペーパー、石鹸、ハンガー、物干しなど

- 調理器具: 鍋、フライパン、包丁、まな板、食器類など

- その他: カーテン、テーブル、椅子、Wi-Fi環境など

Q3. 技能実習を終えた後も、引き続き雇用することはできますか?

A3. はい、可能です。技能実習2号を良好に修了した実習生は、在留資格を「特定技能1号」に変更することで、さらに最長5年間、日本で働くことができます 。

この移行制度の最大のメリットは、通常「特定技能1号」の資格取得に必要な技能試験と日本語試験が免除される点です(技能実習の職種と特定技能の業務分野に関連性がある場合) 。

技能実習(最長5年)と特定技能1号(最長5年)を合わせると、合計で最長10年間、育成した人材に活躍してもらうことが可能になります 。これは、長期的な人材確保を目指す企業にとって非常に大きなメリットです。

コラム記事監修協同組合APICO

設立以降、建設業や製造業を中心に約130社へ3,000名以上の実習生を送り出してきた実績を持つ。企業と実習生双方にとって安心できる体制を、蓄積されたノウハウをもとに構築する支援を強みとしている。厚生労働省から「一般監理事業」の認可を受け、法務省からは「登録支援機関」として指定された優良監理団体。